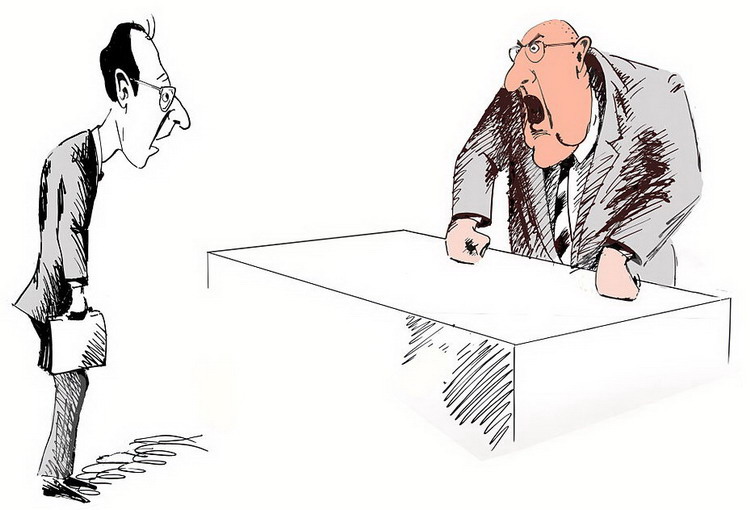

En muchas empresas, los jefecillos de turno necesitan comprobar, minuto a minuto, su gran poder sobre sus subordinados. Su vida personal suele ser vacía y deprimente. Y su personalidad, frágil. Necesitan compensar su complejo de inferioridad de algún modo.

Los subordinados están obligados a elegir entre decir «si bwana» a cada susurro del jefecillo o a enfrentarse a la posibilidad del despido (y todas las consecuencias que vengan detrás) o a las represalias que puedan venir. Tal vez lo mejor es no complicarse la vida y esperar el final de la jornada laboral, se piensa habitualmente.

Así, apelando a las necesidades de la empresa, surgirán trabajos urgentes de última hora o una dedicación más prolongada a las tareas. Tampoco pueden faltar servicios adicionales: «cuando salgas, ve a buscarme esto a la ferretería». O tareas de castigo. Y cuidado en no equivocarse.

Hay empresas que prefieren la sumisión de sus empleados a sus «encargados». Sin embargo, esta presión sin justificación no hace otra cosa que anular la motivación, hacer caer en errores y, si se tensa demasiado la cuerda, llegan las bajas por enfermedad. Es el camino contrario para alcanzar los objetivos de la empresa.

Además, la continua referencia, directa o indirectamente (si no se alcanza la facturación prevista se tendrán que tomar medidas…) a los despidos, a la responsabilidad, a la poca colaboración, a los fallos cometidos, etc., hace que los empleados más valiosos marchen antes de acabar moralmente tocados.

Es muy curioso que se opte por la crueldad gratuita sobre el equipo que aporta riqueza económica a diario. Y tampoco deja de ser curioso la complicidad que, mediante el silencio, la sumisión, el chivateo y el peloteo, los subordinados tienen con su superior.

La unión hace la fuerza, pero eso no se produce porque hay riesgos. El primero es hablar, ya que nunca falta un experto en olisquear traseros que hace las funciones de informador. Y, además, mientras la ira del superior se centra en otro, a mi me deja tranquilo. Los nulos principios de solidaridad y nobleza (claro, ¿quien pagará la hipoteca si me despiden, listo?) se evaporan. Y ante la injusticia cotidiana, no movemos un solo dedo: somos ayudantes del verdugo; ya sólo falta que le limpiemos el látigo. El jefecillo lo sabe y volverá a su casa, donde tendrá que colgar su armadura de inmunidad y la fusta, deseando que pasen las horas para volver a usarlos con la habilidad que le caracteriza.